今回は、家づくりの大前提となる「高断熱高気密住宅」がなぜ大切か、どんなメリットと展望があるか、お話します。

1 高断熱高気密のきっかけ

そもそも、今から50年以上まえ、北海道の住宅は、高断熱高気密住宅ではありませんでした。本州の住宅と同じく風通しがよく、断熱材もほとんど入っていない住まいでした。

60代以上の方に、子どもの頃に住んでいた家の話を伺うと「ストーブのある居間のまわりだけがあたたかく、トイレやお風呂、玄関はとても寒かった」、あるいは「寝ていると、吐く息が白かったし、壁の隙間から雪が入ってきた」といった話をしてくれる人もいます。

北海道で高断熱高気密に取り組む住宅会社が増えたのは、1970年代のオイルショックがきっかけでした。暖房費の負担が苦しいので省エネの家づくりが求められ、その結果多くの住宅会社が、住宅の断熱材を厚くしました。

すると結露・カビで木材が腐り、住宅の寿命が30年くらいになってしまう「内部結露」問題が勃発しました。室内と室外の温度差が大きいと室内で発生した水蒸気が壁や床、天井に向かって移動し、冷やされて壁の中などで結露が発生。木材が腐ったり、断熱材の劣化につながり、断熱性能も、家の寿命も短くなってしまうのです。

当社も高断熱高気密に挑戦

そのころ私(山野内辰男)は、父が北海道八雲町で工務店を経営していて、私は社員として働いていました。内部結露問題や光熱費の負担の大きさに苦しむ状況をどうにか解決できないかと考え、建築の専門家や、高断熱高気密を実践していた工務店さんを頼り、断熱・気密・換気・暖房に必要な知識・技術を学ぶために道内各地を訪れました。

そして1990年頃に「高断熱高気密」の住宅を設計施工できるようになり、モデルハウスも公開しました。以来、暖かく省エネな家づくりができると地元の方々から評価をいただき、年間25棟近く新築戸建て住宅を受注するようになりました。

1980年代から2010年頃は、まだまだ高断熱高気密の家づくりをきちんと設計施工できる住宅会社が少なく、暖かく省エネな家を建てられるという評判だけでも家を建てたいという問い合わせをいただける時代でした。

3 道南に高断熱高気密を浸透させたい

私は、当社だけでなく地元の多くの工務店が高断熱高気密住宅を建てられるように、新住協八雲支部の結成を行いノウハウの共有を進めました。

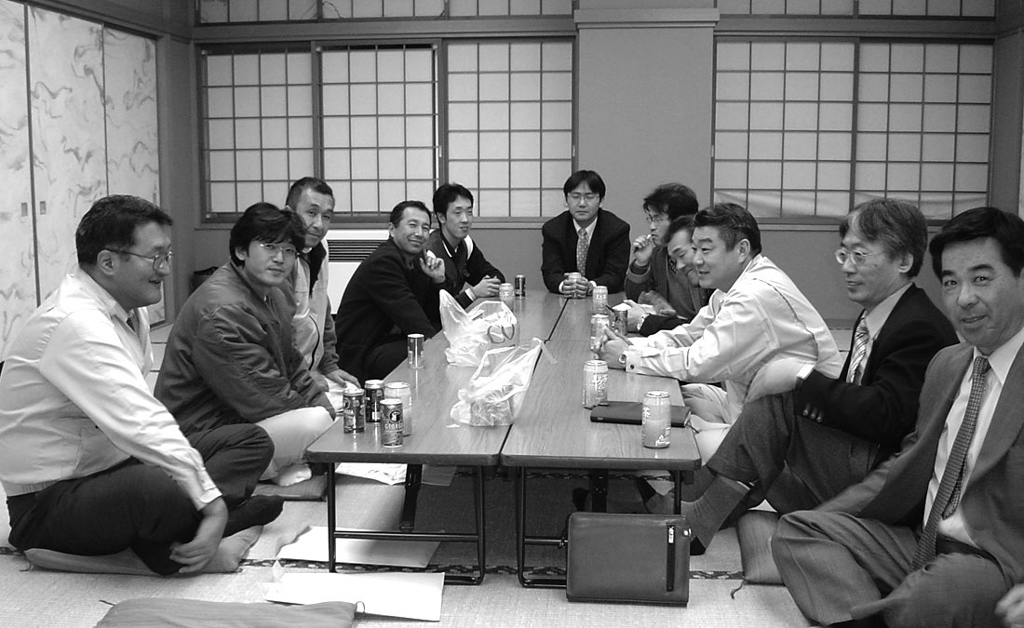

2000年に山野内建設は函館に進出しました。そして函館エリアで断熱気密などに熱心に取り組んでいた工務店の仲間と2003年にイーハウジング函館(e-housing函館)を結成、月1回のペースで集まり、断熱気密の技術向上に取り組んでいます。

4 高断熱高気密のメリット

住宅を高断熱高気密化させることは、多くのメリットがあります。

A ヒートショックを防げる

脱衣所やお風呂などが寒いと血圧の急激な変動で、心臓や血管に大きな負担がかかり、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まる「ヒートショック」という問題があります。年間17000人もの死者がいるという推計もあり、この数は、交通死亡事故をはるかに上回ります。高断熱高気密住宅はこの問題を解決できます。

また、近年では、北海道の夏も熱くなっています。夏場の熱中症対策という意味でも高断熱高気密住宅で適度なエアコンを使用すると快適に過ごせます。

B 冷暖房費を節約できる

住宅を新築するには、今や3000万円以上の費用がかかります。土地代も含めた住宅ローンはおよそ8万円だとすると、それ以外に冷暖房や給湯、家電などの光熱費が毎月いくらかかるのか、は家計にかかわる大問題です。しかも、住宅ローンを完済したあとも光熱費は引き続きかかります。

電気代の値上げは、燃料費調整額の高騰、再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上げ、電力供給不足などが原因と言われています。

ガス代は液化天然ガス価格の高騰や補助金削減。

灯油代は、原油価格の高騰や円安などが原因…。

電気に限らず、ガス、灯油なども値上げが続いており、10年後、20年後など将来にわたって光熱費の値上げは避けられないと考えておいたほうが良いでしょう。住宅の高断熱・高気密化により、発生する光熱費を少しでも減らすことは、家族の生活と家計を守るために大切です。

C 計画換気で室内空気環境を改善

住んでいる人は気づかなくても、住宅は料理やペット飼育、生ごみ、トイレや汗、化学物質などが原因で「なんか匂う」という状態になります。

また、二酸化炭素や有害化学物質なども発生しています。そこで、気密と換気をしっかり行うことで、室内にフレッシュな空気を家全体に循環させることで室内空気環境を改善できます。

D 家を大きく使える

断熱・気密性能の低い家で暮らしていると、真冬は暖房のない部屋、寒い部屋は使わなくなる、真夏はエアコンのない部屋、暑い部屋は使わなくなる、ということになりがちです。せっかく広々とした家を建てたのに、使っている部屋はその一部、というのはもったいないでしょう。

E 健康面でプラス

正しい設計施工で建てられた高断熱高気密住宅なら、結露・カビの発生を最小限に抑えられるので、カビを吸い込むなどシックハウス症候群やアレルギーなどのリスクを減らせます。

また、冬場の冷え切った部屋では体がうまく放熱できず、睡眠の質が低下しますが、断熱性能の高い家なら寝室を適温に維持することで快眠を確保できます。朝も適温で目覚めることができるので、さっと布団から出て行動を開始できるといった面でも、生活の質が向上します。

F 環境負荷を低減できる

燃料を大量に消費することで快適な室温を維持することは可能ですが、化石燃料の使用は、CO2排出による地球温暖化や大気汚染、資源の枯渇など、地球環境に悪影響を及ぼします。

4 高断熱高気密の現在と未来

国交省は、住宅の省エネを推進するため、住宅業界の技術力なども踏まえながら、住宅性能の基準を少しずつ高めてきました。

| 1979年制定 | 旧省エネルギー基準 | 断熱等級2相当 |

| 1993年改正 | 新省エネルギー基準 | 断熱等級3相当 |

| 1997年改正 | 次世代省エネルギー基準 | 断熱等級4相当 |

| 2015年 | 経済産業省が「ZEH」ロードマップ公表 | |

| 2022年 | 住宅性能表示制度 断熱等性能等級5、6、7を制定 | |

| 2025年 | 省エネ基準適合義務化(断熱等級4) |

UA値とは?

住宅の断熱性能を表す数値はUA値(外皮平均熱還流率)と呼ばれ、住宅の内部から外部に逃げる熱量を外皮の総面積で割った値です。

断熱等級とは?

断熱等級(断熱等性能等級)とは、UA値などを用いて住宅の断熱性能を示す指標です。2022年までは等級4が最高でしたが2022年に等級5・6・7が追加されました。2025年に断熱等級4以上が義務化されました。また2030年には等級5以上が義務化される予定です。

国交省が進める住宅性能向上に対する施策は、とてもゆるやかに感じる方も多いと思います。

しかしこれは、住宅性能をアップさせることが容易ではない住宅会社に配慮したものでもあります。大量生産を前提とした規格住宅を販売する全国大手ハウスメーカーの中には、基本性能をアップさせることが困難な会社もあります。単に技術レベルを上げることに熱心ではない工務店や建売メーカーもあります。西日本と北海道では気候風土も異なり、断熱性能に対する顧客ニーズも異なるという面も大きいと思います。

この結果、欧米の住宅性能に後れをとるばかりでなく、電気・ガス・灯油代の値上がりの中で、光熱費負担の大きさに苦しむ原因にもなっています。

一方、山野内建設は、2008年に開催された洞爺湖サミット(第34回主要国首脳会議(G8サミット))で展示されたゼロエミッションハウスの太陽光発電、蓄電池などの取り組みに刺激を受けて、同年にゼロエネルギーハウスを建設。

外壁はグラスウール230ミリにビーズ法スチレンフォーム1号100ミリを付加断熱するなど、UA値0.2を確保。年間光熱費は11万4168円(試算)にまで引き下げたうえで太陽光発電も搭載することで、住宅の光熱費を実質ゼロにできるという提案を行っています。

2017年には、山野内建設は、高断熱・高気密を大前提としつつ、さらに全棟ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)で建てるという「全棟ZEH宣言」を行い、新築・リノベーション・アパートなどで実質光熱費負担がゼロになる家づくりを進めています。

現在山野内建設が建てる住宅は、UA値では0.23前後、断熱等級では6か7、太陽光発電は諸条件にもよりますが10KW前後を搭載。住宅の補助金を活用したり、新築ではなくリノベーションで家づくりを行う、ダイナミックプライシングなどの手法を取り入れ、コストを抑えながらZEHを実現しています。

また、電気自動車を蓄電池かわりに使用でき、ガソリン代も削減できるV2Hなども導入するなど、新たなチャレンジも進めています。

20年くらいまえから、どの住宅会社も「高断熱高気密」を宣伝文句に謳うようになりました。また最近では逆に「断熱性能の差ではもはや差別化できない。顧客層は価格やデザインにだけ注目している」という考えで、住宅性能や施工品質に関心を持たなくなった住宅会社も増えています。

しかし、実際は住宅性能、施工品質の差は非常に大きく、30年以上、国交省の定める標準的な住宅性能の家で暮らしていると光熱費の総額は2000万円近くにもなってしまいます。これをゼロにできれば生涯の家計負担は大きく楽になります。

次回以降のブログでは、ZEHの仕組みやメリット、ZEHリノベーションをおすすめする理由、気密性能こそ施工力が問われる、住宅補助金の活用策などをご紹介します。

参考記事

60代・リバースモーゲージで新築すると支払いは月3.8万円の利息だけ

新築は2000~4000万円まで価格差が?北斗市Iさんの結論は3000万円のZEHリノベ!

【函館市】1階限定のフルリフォームで「母の介護」「寒さ」「シロアリ」の課題を解決 S様邸

【北斗市】平屋を内張り断熱+太陽光発電でZEHリノベーション

住宅のトータルコスト削減と、暮らしの理想を叶えるお手伝い 営業 前田さおり